Brève histoire de ces artistes chinois imprégnés d’Occident

[24/12/2019]Dès la fin de la Première Guerre mondiale, la Chine a mis en place un grand programme pour envoyer ses jeunes talents à l’autre bout du monde, l’autre bout de la route de la soie, pour se former à de nouvelles connaissances. Les arts ont été l’une des nombreuses disciplines que sont venus étudier ces jeunes chinois talentueux. D’abord disséminées dans plusieurs grandes villes d’Europe, en France principalement, ces artistes ont très vite compris que c’était à Paris qu’il fallait être à cette époque.

Fils de peintre, XU Beihong a étudié la peinture traditionnelle à Shanghai, puis a séjourné à Tokyo et a ensuite brièvement enseigné à Pékin, avant de partir pour la France en 1919, où il s’est formé au dessin et à la peinture occidentale. De retour en Chine, en 1927, il enseigne de nouveau dans plusieurs écoles jusqu’à accéder au prestigieux poste de président de l’Académie Centrale des Beaux-Art de Pékin. Pourtant, l’influence des grands maîtres de la peinture occidentale est toujours restée très présente dans son travail, notamment celle de Rubens et de Delacroix, dont il a probablement admiré les travaux durant son long séjour à Paris.

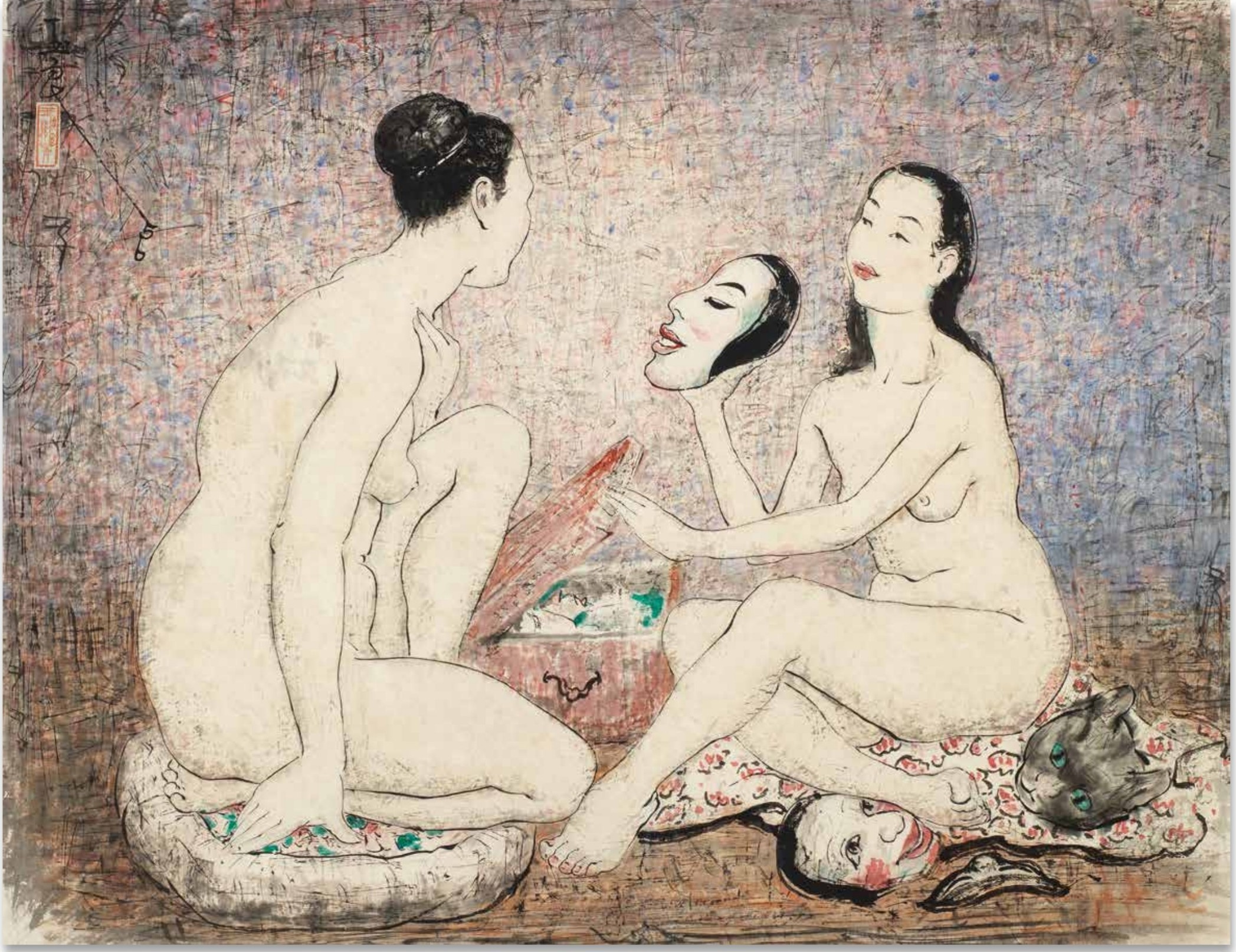

Le destin de PAN Yuliang a été à la fois très proche et très différent de celui de Xu Beihong. Orpheline, elle est vendue alors qu’elle n’a que treize ans à une maison close, mais elle est rachetée cinq ans plus tard par un riche fonctionnaire épris d’elle. Sa vie peut alors enfin commencer. Admise à l’école des Beaux-Art de Shanghai, elle s’enrôle dans le programme d’échange européen et embarque pour la France en 1921. Dans un premier temps, elle intègre l’Institut franco-chinois de Lyon, puis rejoint l’École des Beaux-Arts de Paris, où son chemin croise celui de Xu Beihong. Très vite, les dessins de Pān Yuliang sont remarqués et récompensés par le prestigieux Prix de Rome. En 1929, elle retourne en Chine mais ses représentations de nus féminins y reçoivent un accueil si mitigé qu’elle finit par revenir en France, en 1936.

Comme elle, SAN Yu a séduit l’Europe. Comme elle, il s’est laissé séduire par la France, et surtout par Paris. Arrivé en 1919 dans la capitale française, il y aura vécu jusqu’à sa mort en 1966. Ce n’est que plus tard que sa peinture pleine de poésie et que le trait langoureux de ses encres ont su reconquérir les collectionneurs asiatiques. Aujourd’hui, comme pour beaucoup d’autres peintres chinois de cette première génération venue étudier en France, ses meilleures œuvres s’arrachent en Asie.

Pān Yuliang – Nudes and masks (1956)

LIN Fengmian a lui aussi étudié en Europe, entre 1919 et 1925. D’abord à Dijon, puis à Paris et à Berlin. De retour en Chine, il a d’abord enseigné à l’Académie Centrale de Pékin, avant de fonder une nouvelle école d’art à Hangzhou, qui deviendra la célèbre Académie des Arts de Chine. Aux côtés de Fang Ganmin et Yan Wenliang, qui ont séjourné comme lui en Europe, ils ont à leur tour instruit une nouvelle génération d’artistes, parmi lesquels des certains Chu Teh-Chun Wu Guanzhong et Zao Wou-Ki, auxquels ont certainement insufflé cette envie de partir et de découvrir à leur tour une toute autre approche de l’Art, là-bas, en Europe. Ce lointain continent, et Paris en particulier, était alors au centre d’une formidable révolution artistique et se trouvait dans une effervescence que seule la seconde guerre mondiale a réussi, un moment, à refréner.

Longtemps délaissé par les collectionneurs asiatiques, le travail de ZAO Wou-Ki a été redécouvert en Chine à partir de 1983. Aujourd’hui, il est la figure la plus emblématique des artistes chinois venus étudier en France. Son œuvre, synthèse parfaite de deux conceptions du monde, de deux conceptions de la peinture, possède une qualité singulière et universelle. Alors, depuis que le marché de l’art s’est entièrement mondialisé, ses œuvres ont pris énormément de valeur. A la suite de sa disparition en 2013 et à l’essor de la place de marché hongkongaise, sa cote s’est envolée. Il est aujourd’hui l’artiste chinois le plus performant en salles de ventes, devant Zhang Daqian lui-même.

Les échanges entre la Chine et l’Occident continuent

L’influence des deux premières vagues d’artistes chinois en Europe et aux États-Unis a été décisive sur le développement des arts en Chine. Son impact a parfois été direct, comme l’influence de Zao Wou-Ki sur Wang Yancheng, mais surtout ces artistes ont permis de faire entrer la peinture à l’huile et d’autres grandes pratiques artistiques occidentales dans les Beaux-Arts en Chine. En parallèle, les artistes chinois ont continué de venir étudier en Occident, et celui-ci a continué de leur insuffler de nouvelles idées. Zhang Dali a notamment été très marqué par des graffitis lors d’un séjour effectué en Italie vers 1990. Lui est retourné vivre en Chine, mais d’autres plasticiens, comme YAN Pei-Ming, arrivé en 1980 à Dijon, continuent de vivre en Occident. Ses portraits de Mao l’ont d’abord rendu célèbre. L’artiste confie avoir commencé sa carrière « en faisant de la propagande pour Mao, puis l’image de Mao a fait de la propagande pour moi ! ». C’est Mao qui valut à Ming une véritable flambée des prix, en plein boom du marché de l’art contemporain chinois du début des années 2000. Puis les portraits du Grand Timonier ont laissé place à de nouveaux thèmes qui font de plus en plus de Yan Pei-Ming un artiste contemporain international.

Désormais, l’histoire de l’art occidentale est enseignée dans les plus grandes académies de Chine, et les artistes contemporains connaissent très bien tous les mouvements qui ont bouleversé cette partie du monde au cours des deux derniers siècles. Il ne fait aucun doute que ZENG Fanzhi et YUE Minjun, deux « stars » de l’art Made in China, ont été profondément marqués par le courant Expressionniste, bien qu’ils n’aient jamais étudié en Occident. Aujourd’hui, nombreux sont les jeunes chinois capables de naviguer entre les techniques et les sujets de diverses sources et diverses cultures. Un atout fort pour cette nouvelle peinture, qui séduit aussi bien les collectionneurs asiatiques, que les occidentaux.